こんな美しい夜は酒を飲みながら語り明かしたい

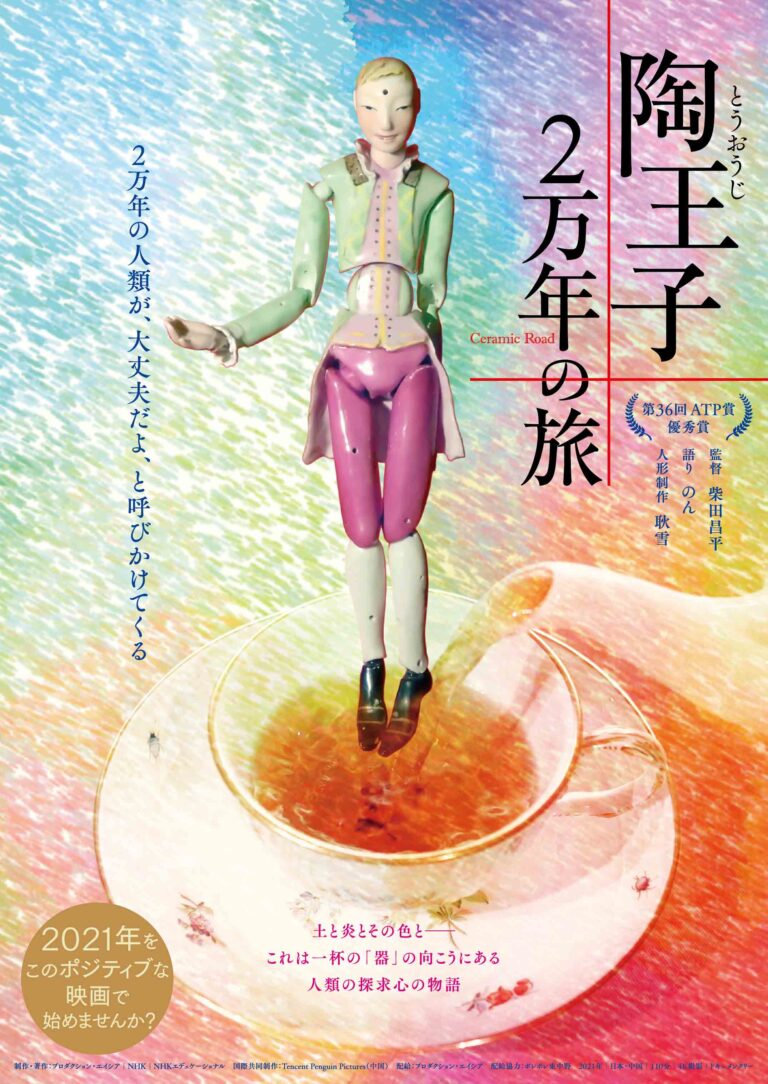

「僕の父は炎、僕の母は土。父と母はどのように出会い、僕は生まれたのだろう?」

Ceramic Road

「僕の父は炎、僕の母は土。父と母はどのように出会い、僕は生まれたのだろう?」

映画は青森から始まります。土器は「必要」から生まれたのではなく、土と炎と遊んだ人類の「好奇心」から誕生しました

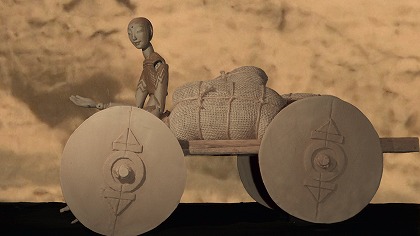

土器作りを通して、ロクロ、窯、車輪が発明されました

砂漠の民の青への憧れが、まったく新しい青い器を生みます。謎だった製法が明らかに

苦闘の中から釉薬、そして白い磁器が発明されます

中国伝統の「白」の美、エジプト由来の「青」の美が、景徳鎮で出会い、羽ばたいていく

何としてもホンモノの磁器を作りたい…。ヨーロッパの競争に勝利したのは・・・

科学と磁器が出会い、応用され、ファインセラミックスへと発展しました

人類が連携して創り上げた陶磁器

きっかけは、5年前にフランスから届いた、ある陶芸アーティストの手紙だった。

「あなたと、陶磁器の歴史のドキュメンタリーを作りたい」

彼女は、僕の前作『千年の一滴 だし しょうゆ』をパリで観て、連絡をくれたのだった。

なぜ僕なの?

僕は陶磁器のこと全然知らなかったし。旅から旅の生活で、家も狭いし、器を置く場所がない。そもそも物欲がない。

「日本は土器の発祥地でもあり、土の種類も豊か。窯や作家の数も、世界的に見て、ずば抜けて多い。日本にない焼き物はなく、日本列島にはセラミックの歴史が凝縮しています。最新のファイン・セラミックだって、日本は最先端を走っています。日本にいるあなただからこそ、人類と陶磁器の歴史をひもとくドキュメンタリーが作れるはずです」

なるほど、確かに! 「マイカップ」を自宅や職場に置き大切にしている地域は、世界でも日本だけだといわれる。器に自分自身を重ね、まるで分身のように扱う僕たち日本人。そのDNAは、はるか縄文時代に遡るのだろう。

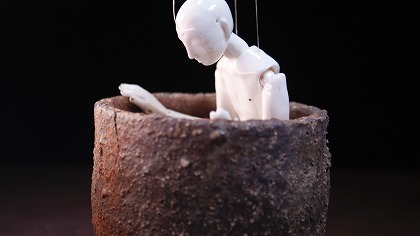

リサーチを進める中で、北京に、磁器で作った人形でアニメーションを作るアーティストがいることを知った。耿雪(Geng Xue ゴンシュエ)という若い作家だ。彼女に「陶王子」という器の妖精を作ってもらい、陶磁器の発展にあわせて陶王子が成長していく物語として、ストーリーを描くことにした。

中国やフランスに何度も通い、打合せを重ねた。

「陶王子」の声は、のん。あどけなさと高貴さを見事に表現してくれた。

「ナショナリズムに陥るな!」――― それが5年前にこの企画をスタートさせたときからのスタッフの合言葉だった。器=陶磁器は、洋の東西を行き来しながら、人類がみなで育ててきた文化だ。

この映画が分断する世界をつなぐ希望となることを願っている。

監督 柴田昌平

1963年東京生まれ。映像作家。初監督作品『ひめゆり』(2006)は、キネマ旬報ベストテン文化映画1位など8冠を受賞。フランスとの国際共同制作ドキュメンタリー『千年の一滴 だし しょうゆ』はヨーロッパを中心に世界中で上映された。

ドキュメンタリーのテレビ番組も制作し、中国・四川テレビ祭 最優秀人類学賞を受賞したNHKスペシャル『クニ子おばばと不思議の森』は、焼き畑による森の循環と農家の暮らしを紡いだ異色作。NHKスペシャル『新シルクロード』シリーズでは企画立ち上げから関わり、「楼蘭」「天山南路」の2本を演出、NHKスペシャル『世界里山紀行』シリーズでは「フィンランド」を担当。いずれも海外で受賞をしている。

2001年から2002年にかけて文化庁の芸術家海外派遣研修制度で北京映画学院に留学、そのときのネットワークが中心となって、本作品の制作スタッフが組まれた。

監督の柴田昌平さんから『陶王子』の完成間近のバージョンを見せて貰ったのは2020年の頭。まだまだ世界が変わる前。

「陶磁器」についての映画だと思っていたら、僕たち人類の探求心と進歩についての映画だとビックリして興奮したのを覚えています。

そして新型コロナウィルス ―――

いま改めて『陶王子』を思い起こすと、過去の人類の創意工夫、そしてしなやかな適応力って凄いな、と。でもそれ以上に、だから現在の僕たちも同じなんだよ、対応する力があるんだよ、と 2万年前から今までの人類すべてから激励を受けている気がする。

そう、今を生きる僕たちもきっと負けない、大丈夫だよ、と。

まだまだ不安を感じる人たちや、一変した世界にもどかしい思いが続いている人たちも多いと思う。だからこそ2021年の幕開けに、この希望に満ちた『陶王子』を上映出来ることが嬉しいし観て欲しい。

そして、僕が受け取った勇気を共有して貰えたら、尚嬉しい。

ポレポレ東中野 支配人

大槻貴宏

5か国のスタッフ・出演者によって製作されました

耿雪 Geng Xue ゴン・シュエ

(北京・中央美術学院 講師)

人形は中国を代表する若手アーティスト、耿雪 Geng Xueが製作し、

アニメーションは、耿雪と、パートナーの甘浩宇が創りました。

耿雪 Geng Xueは、1983年に中国・吉林省で生まれ、北京の中央美術学院で陶磁器の制作を学びます。

2014年に大学院の卒業制作で作った陶磁器による人形アニメーション《海公子》(英題:Mr Sea)で世界の注目を集めます。柴田昌平監督が耿雪に連絡を取るきっかけも、YouTube上にあった《海公子》のトレーラーを観たことがきっかけでした。

耿雪は、2019年のヴェネツィア・ビエンナーレに中国を代表するアーティストとして参加しています。

.

のん

【出演】※出演順

熊谷幸治(陶芸家 武蔵野美術大学講師 土器の始原の研究)

宮尾 亨(考古学者 新潟県立歴史博物館 学芸員 火焔土器研究)

横石臥牛(長崎 現川焼作家 故人)

谷川菁山(愛知 常滑焼作家 故人)

加藤宏幸(京都 祇園の料亭「川上」主人)

小泉龍人(考古学者 メソポタミア考古学教育研究所代表)

任 星航(陶芸家 中国陶磁工芸美術大師=中国の人間国宝)

ティエリー・ヴォワザン(帝国ホテル メインダイニング「レ・セゾン」シェフ)

山花京子(考古学者 東海大学准教授 エジプシャン・ファイアンス研究)

【スタッフ】

プロデューサー

大兼久由美(プロダクション・エイシア)

牧野望(NHKエデュケーショナル)

齊藤倫雄(NHK・TV版)

吉沢朗(NHK・国際共同制作コーディネート)

取材 Mary Louise Degonde

音楽 Dan Parry

中国ロケ共同ディレクター 侯新天

撮影監督 毛継東

撮影 川口慎一郎・楊倩・楊松柏

美 術 今井加奈子

ポスターデザイン 市川千鶴子

編 集 高橋慶太

音響効果 鈴木利之

音声 柳田敬太

映像技術 北澤孝司

英語版制作 Jeffrey Irish

英語版助手 Angie Sinicyaya Sugitani

広 報 松井寛子・飯塚タイタン・羽賀美由紀・若林 晋・kiko

| 地域 | 会場 | 日時 |

| 東京 | 新宿・野鳥の森シアター (東京都 新宿区下落合4-8-30) |

2024年4月14日(日)NEW |

|

【上映時間】 11時〜 『陶王子 2万年の旅』 13時45分〜 『百姓の百の声』(柴田昌平監督 最新作) 【お問い合わせ】 新宿・野鳥の森シアター メール:yacho.shinjuku@gmail.com ※柴田昌平監督最新作『百姓の百の声』も同日上映、併せてご覧ください。 (それぞれに料金がかかります) |

||

| 東京 | 新宿・野鳥の森シアター (東京都 新宿区下落合4-8-30) |

2024年3月17日(日) |

|

【上映時間】 11時〜 『陶王子 2万年の旅』 13時45分〜 『百姓の百の声』(柴田昌平監督 最新作) ※各回上映後、柴田昌平監督または大兼久由美プロデューサーのトークがあります。 【お問い合わせ】 新宿・野鳥の森シアター メール:yacho.shinjuku@gmail.com ※柴田昌平監督最新作『百姓の百の声』も同日上映、併せてご覧ください。 (それぞれに料金がかかります) ※2本ご鑑賞の方には、軽食のおにぎりをご用意いたします。 |

||

| 地域 | 会場 | 日時 |

| 福島 | 郡山市立美術館 (福島県郡山市安原町字大谷地130-2) |

【上映終了】 2024年3月16日(土) |

|

【上映時間】 14時~ 【お問い合わせ】 郡山市立美術館 TEL:024-956-2200 メール:bijutsukan@city.koriyama.lg.jp ホームページ:https://www.city.koriyama.lg.jp/site/artmuseum/100703.html 詳細情報:案内チラシPDF |

||

| 北欧デザインをテーマにした企画展「ロイヤル コペンハーゲンと北欧デザインの煌めき」に合わせやきものの歴史をたどり人類史をめぐる壮大な映画『陶王子 2万年の旅』をご覧いただくことで、出品作品の魅力をより深くご紹介します。 | ||

| 地域 | 会場 | 日時 |

| 東京 | 東京都埋蔵文化財センター (東京都多摩市落合1-14-2) |

【上映終了】 2024年2月3日(土) |

|

【上映時間】 13:30~ 【お問い合わせ】 申し込みは1月15日必着です 主催:東京都埋蔵文化財センター TEL:042-373-5296 メール:maibun-kouhou@tomaibun.jp 詳細情報:案内チラシPDF 申し込み方法など(東京都埋蔵文化財センター) |

||

| 本物の縄文土器などを多数展示している博物館で上映します。映画を観てから土器を見るも良し、土器を見てから映画を観るも良し、当館でしか味わえない「陶王子」体験をお楽しみください。上映終了後には、土器の歴史に関するミニ展示解説会も予定しています。 | ||

| 地域 | 会場 | 日時 |

| 兵庫 | 宝塚市東公民館セミナー室 (宝塚市山本南2丁目5-2) |

【上映終了】 2024年1月27日(土) |

|

【上映時間】 14:00~、17:30~ 【お問い合わせ】 主催:宝塚99%の会 TEL:0797-89-4801 携帯:090-3053-6880(加納) メール:k.925kano@angel.ocn.ne.jp |

||

| 国境、人種、政治体制を超えて人類が作り上げてきた陶器・セラミックの歩みを国際的な協力によって出来た映像を通して知ることで、より広く、柔軟に、豊かに、平和な未来を築くきっかけとなるような、新しい年のスタートにふさわしい市民の上映会にしたい。 | ||

| 地域 | 会場 | 日時 |

| 神奈川 | シネマ・ジャック&ベティ (横浜市中区若葉町3-51) |

【上映終了】 2022年12月10日(土)~16日(金) 1週間限定 |

|

【上映詳細】 10:50~ ★12月10日(土)、11日(日)監督の舞台挨拶あり 【お問い合わせ】 シネマ・ジャック&ベティ TEL:045-243-9800 |

||

自主上映会の受付を始めました

映画 『陶王子 2万年の旅』は、皆さまの手で上映することができます。 仲間で鑑賞したい、陶芸教室で上映したい、など市民や団体、学校による上映会の申し込み受付を開始しました。

皆様の町や村で、学校で、職場や仲間での上映会を企画して下さる方のご連絡をお待ちしています。詳しくはお問い合わせください。

| 上映媒体 | 基本上映料 | 備考 |

|---|---|---|

DVD ブルーレイ | 基本料金7万円+消費税 (100人まで) ※101人目からは おひとり500円(+税) ※上限は、15万円 (+税) | 1日何回でも上映できます。 複数日にわたる上映は ご相談ください。 |

終了した上映

| 地域 | 会場 | 期間 上映会詳細 |

|---|---|---|

| 札幌 | サツゲキ | 2021年4月23日〜5月6日 ※4月28日&29日 監督舞台挨拶 |

| 青森 | シネマディクト | 2021年5月29日〜6月4日 ※トークイベント 5月29日 今井理桂さん(津軽烏城焼)× 監督 5月30日(日)一戸広臣さん(津軽亀ヶ岡焼しきろ庵)・川嶋大史さん(つがる縄文の会)× 監督 司会:福士珠美さん (ブルーリンクプロジェクト) コンシェルジュ:峯尾泰子さん (ANA あきんど) 主催:高木まゆみさん(また旅くらぶ) |

| 青森 | フォーラム八戸 | 2021年5月28日〜6月10日 |

| 岩手・宮古市 | シネマ・デ・アエル | 2022年10月1日、2日 優秀ドキュメンタリー特集@シネマ・デ・アエル 10/1(土)~2(日) |

| 山形 | フォーラム山形 | 2021年3月5日〜3月11日 ※3月6日&7日 監督舞台挨拶 |

| 仙台 | フォーラム仙台 | 2021年1月22日〜2月4日 |

| 福島 | フォーラム福島 | 2021年6月18日〜6月24日 |

| 新潟 | シネ・ウインド | 2021年4月24日〜5月7日 ※トークイベント 4月24日 菅野勝一さん(長岡・市民映画館をつくる会)× 監督 4月25日 宮尾亨さん(新潟県立歴史博物館)× 監督 |

| 新潟 | 長岡・アジア映画祭 | 2021年10月30日(土) ※宮尾亨さん(考古学者 新潟県立歴史博物館 学芸員 火焔土器研究)× 監督のトークショー |

| 新潟 | 高田・世界館 | 2021年10月30日〜11月12日 ※10月31日(日) 齋藤尚明さん(上越在住陶芸家)× 監督のトークショー |

| 群馬 | シネマテークたかさき | 2021年12月4日〜12月10日 ※12月4日(土)吉井美晴さん(matka)× 監督のトークショー |

| 東京 | ポレポレ東中野 | 2021年1月2日〜4月2日 ※トークイベント多数 |

| 東京 | ヒューマントラストシネマ有楽町 | 2021年1月2日〜1月14日 ※トークイベント多数 |

| 東京 | シネマ・チュプキ・タバタ | 2021年6月3日~1月18日 ※6月5日&6日 監督舞台挨拶 |

| 東京 | 練馬区立南田中図書館 | 2022年7月16日 |

| 東京 | 江戸川区 小松川区民館 2Fホール | 2022年10月8日 上映終了後監督挨拶 |

| 神奈川 | あつぎのえいがかん kiki | 2021/02/13~2021/02/26 ※2月13日&14日 監督舞台挨拶 |

| 神奈川 | シネマ・アミーゴ | 2021年10月3日〜10月16日 ※10月3日 監督舞台挨拶 |

| 神奈川 | シネマ・ジャック&ベティ | 2022年12月10日(土)~16日(金) ※12月10日(土)、11日(日)監督の舞台挨拶 |

| 長野 | 長野相生座・ロキシー | 2021年7月24日~8月5日 ※トークイベント 7月24日(土)13:30~の上映後 唐木田伊三男さん(信州松代焼窯元 唐木田窯)× 監督 7月25日(日)13:30~の上映後 角居康宏さん(金属造形作家)× 監督 |

| 名古屋 | 名古屋シネマテーク | 2021年1月2日〜1月22日 ※1月3日 監督舞台挨拶 |

| 岐阜 | 岐阜市文化センター(ぎふアジア映画祭) | 2022年10月9日 |

| 静岡 | 藤枝市 藤の瀬会館 | 2022年9月11日 |

| 富山 | ほとり座 | 2021年1月2日〜1月8日 |

| 富山 | ダフレンズ×ほとり座 | 2021年2月6日~2月19日 |

| 京都 | MOVIX京都 | 2021年1月29日~2月10日 |

| 京都 | 京都シネマ | 2021年4月16日~4月16日 ※トークイベント 4月17日 料理研究家・大原千鶴さん × 監督 4月18日 陶芸家・土渕善亜貴さん × 監督 |

| 大阪 | 第七藝術劇場 | 2021年1月16日~2月12日 ※トークイベント 1月16日 越智裕二郎(大谷美術館館長)さん× 土渕善亜貴さん(陶芸家) × 監督 1月17日 加藤宏幸さん(祇園料亭川上主人)× 監督 |

| 大阪 | シアターセブン | 2021年4月10日~4月23日 |

| 兵庫 | 元町映画館 | 2021年4月17日~4月23日 |

| 広島 | 八丁座 | 2021年3月12日~3月25日 ※OL舞台挨拶 3月13日 |

| 広島 | シネマ尾道 | 2021年5月15日~5月25日 ※トークイベント 5月15日(土)ヴィヴィアン佐藤さん × 監督 5月16日(日)ヴィヴィアン佐藤さん × 監督 |

| 山口 | 萩ツインシネマ | 2021年10月23日~11月19日 ※トークイベント 10月23日 萩焼の止原理美さん × 監督 10月23日 監督舞台挨拶 |

| 山口 | YCAMシネマ | 2022年6月8日〜13日 |

| 福岡 | KBCシネマ | 2021年1月29日~2月4日 |

| 佐賀 | シアターエンヤ | 2021年4月23日~5月6日 ※トークイベント 5月4日 岡本作礼さん(陶芸家)× 監督 |

| 大分 | シネマ5 | 2021年4月3日~4月9日 ※トークイベント 4月3日 陶芸家・橋本尚美さん × 監督 シネマ5支配人田井さん × 監督 4月4日 陶芸家・北村忠裕さん × 監督 |

| 鹿児島 | ガーデンズシネマ | 2021年3月27日~4月1日 ※トークベント「器の旅を語る」 3月27日 沈壽官さん × 監督 3月28日 深港恭子さん(黎明館)× 監督 |

未来に伝える、価値の高いジャンルのテーマであるが、視聴者の関心を惹くには極めて難しい「地味なネタ」と言っても過言ではない。 それを、ここまで壮大なスケールに広げた制作者の情熱と努力に敬意を表したい。

器の誕生からそれを発展させていった2万年の人類の歴史を、「陶王子」という精霊を産み出す事により、幻想と現実の世界を心地よく交差させながら、真実を浮き彫りにするタイムトラベルの旅を描き上げた。まさに力作。

(高安克明)

考古学的知見や、民族学的アプローチをふまえつつ、炎と粘土が出会って生まれた陶磁器をめぐる起源の物語が、寓話性をまといながら、やがてロマン溢れる詩的な展開となり、観る者を惹きつける。原始的な土器から、陶器、陶磁器が生まれるまでの経緯を、地球そのものを「素材」と捉えたダイナミックな映像が、多彩なスキルで描きあげられている。まさに、柴田監督のビジョンと「技」が凝縮された作品だ。

いくつもの表情を陶王子が、情緒に流されない、客観的でクールな語りで、寓話的な世界観を呼び込みつつも、時空を超えた、新たなドキュメンタリーの可能性を開いてみせてくれた。

ちいさな器に込められている2万年の物語が、世界中の料理を愛するひとたちに届きますように。

細やかな世界を映し出す映像の美しさに息をのみ、のんさんの朴訥としたナレーションに惹かれ、わたしはすっかり魅了されていました。普段、何気なく食器棚から器を取り出し、料理を盛り付けて使ってきましたが、それらがどんなふうに誕生し、進化し、今ここにあるのかなんて、想像を巡らせたこともありませんでした。

今わたしの手の中にある小さな器にも、古代から受け継がれた陶王子の魂と、人類の知恵や工夫の結晶が宿っているように感じられ、敬虔な気持ちに包まれました。

なんてファンタスティックな、ドキュメンタリー映画なんでしょう!

見終わったら、自分の食器棚に控えている器たちを、撫でさすってあげたい気持ちになりました。

こんな気持ちを味わわせてくださった柴田監督に、心からの感謝でいっぱいです。

縁あってわたしのところに来てくれた器たちを、これからはもっともっと大事に使いたいです。

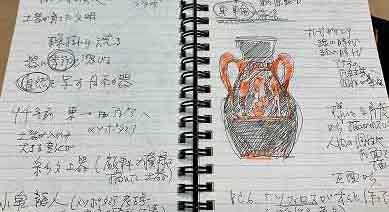

一日の中で器を使わない日はありません!それがどこからどうやって来て、どう世界の歴史と関わっているのか、これを知ることは大変な驚きに満ちていると思います!!!

例えばコンビニ弁当やテイクアウトでは、陶磁器は関係のない世界ですが、陶磁器を使った途端に味は変わります。

最後の「一杯のお茶」からの、この映画の旅の省み。とても至福で贅沢なひとときでした。

私のメモを見てください!!! あれくらい感動したのですよ!!! 私が宣伝隊長になりますか!?ww

土器から陶磁器へといたるという一見地味な歴史の話を、ここまでドラマチックな物語として描かれているのに驚きました。

素晴らしい傑作ですね!

私は以前、『キュレーションの時代』という著作でモンゴル帝国時代のグローバリゼーションの例として青花について書いたことがあるのですが、本作では東と西が古代から自由自在に混じり合い、本当の意味でのグローバリゼーションはそこにあったということが鮮やかに浮かび上がっていると思います。

物語の語り手となる人形、中国人作家さんの造形にも感動いたしました。

この映画は、東洋人が描く世界史という意味で貴重です。仕事柄、食の世界史のたぐいはよく読むんですが、だいたい英米人の作品で、何でもエジプトから始まってパンを食べることが前提なんですよね。中国と日本もあるってと突っ込みたくなることが多々あります。

映像の説得力と、リアリティはさすがです。ざくっと知っている私も知らないことが6割ぐらいありました。いつも本を調べて書いているときに思うことですが、どんなふうに物が作られどのような色や形をしているのかは、映像にはるか遠く及びません。

ぜひこれからも、東洋人視線を世界に発信して行ってくださいませ!

20歳の頃、一人でふらっと行ったドイツ・マイセンの古城で

「なんでここに日本の古い陶器が? しかもこれが富の象徴だったってどういうこと?」

とぼんやり抱いたまま放っておいた疑問がとけました。

器は好きだけど、少し聞きかじって知っていたこと、歴史の教科書で読んだことの断片がどんどん繋がって、こんなに数万年も遡って考えることになるとは思ってもみませんでした。

今はお気に入りの器たちがより一層愛おしく思えます。た

看了这部电影之后,我对一日三餐用的瓷器的价值观发生很大的改变。电影以一只瓷器玩偶为主人公,生动的演绎了1万5000年前的土器进化到今天的各式各样的瓷器的历史变迁。大家都知道景德镇的青花瓷,但鲜有人知到中国是陶瓷的发源地。强烈推荐在日的华人华侨去看这部电影!

日常生活でなんと無く使っている磁器への思いを新たにしてくれたドキュメンタリー映画でした。磁器への有り難みを感じました。

本作は陶器人形が主人公になって、1万5000年前土器の誕生から今の磁器までの進化物語を分かりやすく表現しています。在日の華人華僑に是非この映画を見て頂きたいです!!

感想自分自身も8年間中国に住んでいましたが、初めて知る内容がほとんど。。本当に学びが非常に多い映画でした。

特に映画館のスクリーンで観る陶磁器の彩りや鮮やかさは格別です。

コロナ禍なのでマスクして感染症対策しながら見て欲しい名作です!

自分たちの畑から出てきた小さな土器のかけら…。青森が世界とつながっている!青森が2万年とつながっている!それが実感できる映画です。

直径20cmにも満たない焼き物の物語でありながら、直径12,742 kmの地球の物語でもあり、人類の叡智そのものの記録でもある。本作の真髄はおそらくそこにある。

77億人が未知の疫病と対峙する今、この作品が公開されることの価値は大きい。安易に団結を促すメッセージが跋扈する中、「人類なめんな」と圧倒的な歴史の強度とともに伝える本作は、限りなく静かなパンク映画とでもいえようか。

その意味で、題材的に10年後、いや100年後に観たって面白がれる、時間耐久性の高い作品と思うが、2021年のこのタイミングで劇場で目撃することの意義をこそ僕は推したい。

陶磁器から文明史を読み解くことは、学術の分野で当たり前にありうる話だが、しかしこの新進気鋭の試みには映像美と構想力があった。それに何よりも大きな視点に立ち、日本と中国、メソポタミアからマイセンとセーヴルへ、そして宇宙まで織り出した物語は大迫力だ。

感動した。

壮大な文明史の一つに独自の視点で描き出し、それにデフォルメすることもなく、陶磁器への形成を美しい映像と共に浮かび上がらせるという、これまでにない意欲的なドキュメンタリー映画です。

毎日やってる仕事、扱っている素材だからこそ盲点になることがある。改めて宇宙の原理原則から成る奇跡の素材を扱い、掌で感じることができる宇宙、それが焼物だと実感しました。

映画は原始時代〜現代まで2万年をかけて人類の営みからくる先人たちが築いてきた素材、技術、プロセスの横の幅、地球の東から西、そして最後は宇宙まで、縦横高さのある内容が陶王子を主人公として物語となりマニアックなジャンルなのに壮大かつわかりやすくとても興味深く拝見させていただきました!