あらすじ

|

日本人と自然との関係を、食を切り口に見つめるドキュメンタリー。

日本の味の基本、「だし」。これは仏教の肉食禁止令のもと、肉に代わる“うまみ”を探し求めた人々が、およそ千年かけて、雄大な自然から見つけたものでした。

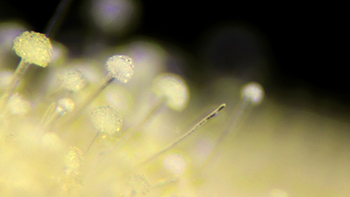

和食の“うまみ”がつまった調味料(しょうゆ・さけ・みりん・みそ)は、1種類のカビ(麹カビ)によって作られます。

|

【2014年 / 日本・フランス / 100分(50分 + 50分) / HD 】

【助成】 フランス映画・映像センター(CNC)

【取材期間】 2011年10月 ~ 2013年12月

昆布は単に「採る」のではない、自然の神秘を利用し、育んで行く。

日本人が千年かけて創り出した麹カビ=オリゼ

土地の菌たちと共生する酒蔵 寺田本家

日本人が母乳のつぎに初めて口にするのも「だし」だった。

幼ない時の食事は、その後の味覚を決める。

関連作品

|

この映画製作プロジェクトの一環で 2013年12月15日に放送

その後、監督がフランスに行き、仏英独のスタッフとともに再編集したのが 『千年の一滴 だし しょうゆ』です。

NHKでは2014年11月に放送しました。

|

人類の基層文化としての和食 【製作意図】

私がドキュメンタリーを志したきっかけは、20歳のとき、『イヨマンテ』(姫田忠義監督、民族文化映像研究所製作)を観たことだった。他者の命をいただくことで人間は生きている、その感謝と矛盾を儀礼化したアイヌの熊送りの記録だ。その映像から受けたインパクトは私を突き動かし続け、今回のドキュメンタリーにも強く反映している。

こんどの映画製作のきっかけはNHK番組「新日本風土記」。「だし」を取材する中で、このテーマを別の視点で企画開発して行けば国際共同制作の作品として展開できるのではないかと考えた。そして日本における食の歴史をとことん調べて行った。料理界へのしがらみも偏見もなかったので、曇りなき眼で見つめたいと思った。膨大な資料を読み込み、年表を作り、地図を書き・・・。

そして気づいたのが、肉食禁止という仏教のインパクトが、いかに日本風にアレンジされながら、独自の食文化を築いて行ったかということだった。「他者の命をいただくことで人間は生きている、その感謝と矛盾」を克服する知恵としての「だし」------ー。 菜食主義を主とする食文化はインドなど他にも多く見られる。しかし「だし」の特異性は「油」を排除し、強烈な香辛料も捨てたこと。そのことが、第5の味覚としての「うまみ」を日本人研究者が発見することにもつながったのだった。

「だし」を取材する中で、「麹(こうじ)菌」という新たな主題を発見した。祇園の料亭「川上」で一週間ほど住み込みで勉強させてもらっていたのだが、調味料はたったの4種類しか使わないことに驚いた。夜中にひとり厨房に入れていただき、4つの調味料の香りをかいでみた。すると、共通する成分がある! 香りを生むのは微生物だ! では何が共通するのだろう? そうしてたどり着いたのが麹菌=アスペルギルス・オリゼであり、それを800年の長きにわたって飼い慣らしてきた種麹屋(たねこうじや)の存在だった。全国でわずか10軒ほどの小さな工房が、麹の大元となるカビを大事に守り育てていることは、ほとんど知られていない。目に見えない自然=カビと向き合ってきた種麹屋。世界最古のバイオ・ビジネスであり、小さな工房が日本の味の屋台骨を担ってきていたのだ。

「だし」が和食の「たて糸」だとすれば、こうじ菌で作った「しょうゆ」などの調味料が「よこ糸」。 それは、人間のための犠牲になってくれた命への感謝を込めた食卓に欠かせない一滴。

自然と向き合う叡智が結集したともいえる食を、私たちはどれだけ知っているだろうか。どれだけ大切にしているだろうか。「だし」や「しょうゆ」などを製造する小さな工房の灯火がつぎつぎと消えている今、この映画を通して、千年にわたって凝縮されてきた叡智の一滴を味わい、再確認していただけたら幸いだ。

監督 柴田昌平